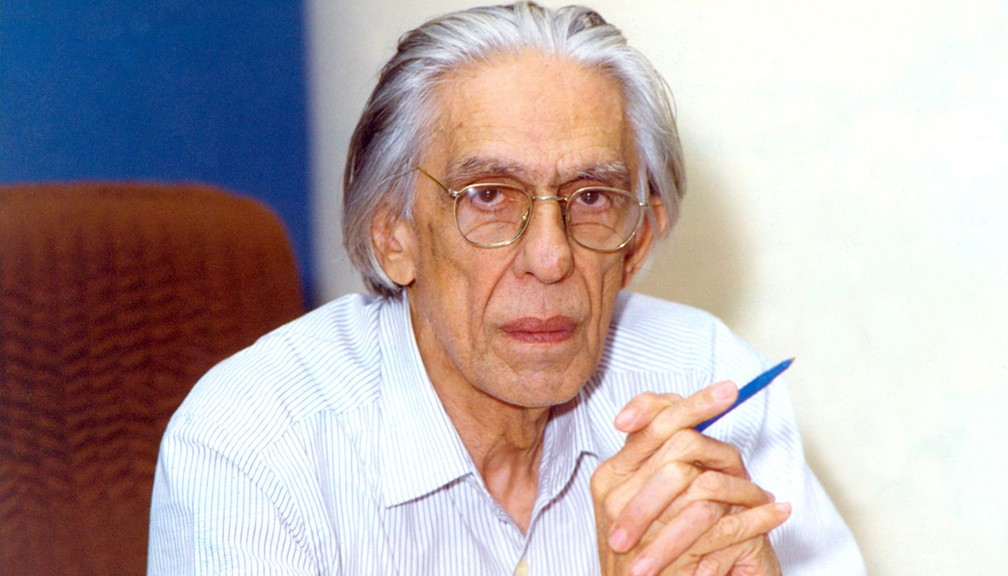

Ferreira Gullar, poeta maranhense (1930 – 2016)

A poesia como forma de indagação e conhecimento do mundo

Mesmo para as pessoas que preferem a televisão à leitura de poemas, o nome Ferreira Gullar não é desconhecido. Muitas das histórias vividas por Pedro e Bino, personagens centrais da série Carga Pesada, foram escritas por esse jornalista, crítico e teatrólogo que produziu uma obra poética que, entre outras coisas, lhe garante o título de um dos mais controvertidos poetas contemporâneos brasileiros.

Para tentar entender a complicada trajetória de Ferreira Gullar, é preciso ler atentamente tudo o que ele escreveu a partir da década de 1980, sem perder de vista sua concepção de poesia, presente em todas as etapas de seu trabalho: “Fiz sempre poesia como uma luta em busca do sentido das coisas, do sentido da própria vida e da literatura e, ao mesmo tempo, como a necessidade de resgatar a experiência da vida, de não deixar que ela se perca”.

Da descoberta da poesia ao esfacelamento da linguagem

Mas, afinal, quem é o poeta Ferreira Gullar? Em que consiste sua obra? Por que seus leitores se dividem de forma tão radical?

As tentativas de resposta a essas perguntas podem ser iniciadas com a leitura da obra Uma Luz no Chão, ensaio autobiográfico em que o poeta se caracteriza da seguinte maneira:

“Sou um poeta do Nordeste brasileiro, um poeta do Maranhão, da cidade de São Luís do Maranhão. Sou um poeta da Rua do Coqueiro, da Rua dos Afogados, da Quinta dos Madeiros, do Cago-Osso, da Rua do Sol e da Praia do Caju. Um poeta da casa do quitandeiro Newton Ferreira, da casa de Dona Zizi, irmão de Dodo e de Adi, de Newton, de Nélson de Alzirinha, de Concita, de Norma, de Consuelo, amigo de Esmagado e de Espírito da Garagem da Bosta. Um foragido e um sobrevivente. Alguém que conseguiu escapar do anonimato, que vem do sofrimento menor, da tragédia cotidiana e obscura que se desenrola sob os tetos de minha pátria, abafada em solução; a tragédia da vida-nada, da vida-ninguém. Se algum sentido tem o que escrevo, é dar voz a esse mundo sem história (…) Mas meu pai era quitandeiro e na minha casa não havia livros. Conheci a poesia nas antologias escolares: alguns poemas e sonetos que vinham de Camões aos simbolistas e parnasianos, mas não passavam daí”.

Nos trechos citados, no encontro emocionado de frases, o poeta reitera sua luta honesta, e às vezes dolorosa, para recuperar através dos versos uma experiência pessoal inteiramente marcada pela consciência social, política e estética. E nos mesmos trechos há alguns aspectos que podem ser tomados como vertentes de sua obra poética.

A presença quase que obsessiva da cidade de São Luís, lugar de seu nascimento e formação; a necessidade contínua de trazer o povo e seus sofrimentos para os textos, como forma de resgatá-lo historicamente; a referência aos movimentos literários que proporcionaram seu encontro com a poesia, aprofundando sua indagação a respeito da função da literatura e das possibilidades da linguagem poética, são, de certa forma, componentes da temática e das diversas direções assumidas pela produção de Ferreira Gullar.

Ao lado de um conteúdo que esmiúça o cotidiano, encontrando seus motivos na experiência da infância – pontilhada pelas aves do quintal, pelas frutas que apodrecem nas quitandas, pelos espaços familiares e pelos amigos descobertos ao longo do caminho – e também nos acontecimentos sociais e políticos que açoitam seu país e a América Latina, está a preocupação constante com a linguagem que traduz essas vivências: “Quero que a minha poesia seja uma coisa que as pessoas leiam e apreendam o que está sendo dito. Não quero hermetismo, mas, ao mesmo tempo, não quero que a poesia seja uma coisa superficial que, em função dessa clareza, dessa possibilidade de comunicação, eu sacrifique a beleza, tudo aquilo que é o cerne da poesia. Esse é o grande problema que se coloca para mim: o problema da expressão”.

Embora A Luta Corporal, livro publicado em 1954, seja sempre citado como início da produção poética de Ferreira Gullar, ele já havia publicado antes, em 1949, Um Pouco Acima do Chão, obra que reúne poemas marcados pelos motivos que São Luís e o Maranhão lhe haviam oferecido até aquele momento. Desses exercícios de adolescência, seguidos de um primeiro lugar num concurso literário de âmbito nacional, Ferreira Gullar passou diretamente para a maturidade, cujos resultados seriam registrados em A Luta Corporal, obra composta entre 1951 e 1953 e que lhe garantiria um posto de destaque na poesia brasileira: “Em 1950, passei num sebo e comprei uns livros. Me lembro que era um de filosofia e um de contos de Hoffmann. Comecei a ler esse livro com as páginas todas cheias de caruncho e me deu uma tristeza. Quando li o livro de Hoffmann, pensei: ‘Que sentido tem esse cara escrever esse livro para depois ser vendido num sebo, as páginas cheias de caruncho? Isso não tem sentido. Fazer literatura é um troço meio de morte’. Cheguei à seguinte conclusão: só tem sentido fazer literatura se for para mudar as coisas. Não no sentido social. Mas para mudar tem que ser vital. A partir dessa conclusão, abri minha gaveta e fui rasgando tudo. Quando cheguei no último poema é que dei uma conciliada para não ficar com a gaveta vazia”.

Movido por essa consciência a respeito do sentido da literatura é que Ferreira Gullar escreveu os poemas que estão em A Luta Corporal. Soneto, verso livre e poema em prosa aparecem revelando a consciência estética, a preocupação com as coisas miúdas do mundo exterior, a evasão para o sonho e a fantasia surrealista e, no final, o esfacelamento da linguagem, numa atitude claramente pré-concretista.

Das vanguardas à poesia participante: um salto quase mortal

Após A Luta Corporal, livro em que o poeta terminava por “desintegrar o discurso e reduzir as palavras a obscuros aglomerados de fonemas e urros, na tentativa de encontrar uma linguagem menos abstrata, não conceitual, não manipulada e o mais próxima possível da experiência sensorial do mundo”, seguiu-se a publicação de Poemas – reunião de textos nitidamente concretistas –, e, depois do rompimento com as vanguardas, iniciou-se uma fase que, didaticamente, pode ser denominada participante. Essa fase começa com a publicação das duas obras de cordel, concretiza-se em Dentro da Noite Veloz e encontra eco nas demais obras, levando Ferreira Gullar a rejeitar e explicar constantemente sua participação no Concretismo: “Meu encontro com o Concretismo e minha participação no movimento foi fruto de uma convergência momentânea em função da crise da linguagem que, no plano da minha geração, ajudei a gravar. (…) A hipótese concretista parecia oferecer-me a possibilidade de recuar alguns passos e tentar outra vez. Aceitei integrar o movimento muito embora não aceitasse suas análises do fenômeno poético nem sua proposta teórica: para mim, a solução do problema não estava em forjar fórmulas e métodos para a produção do poema, como se este fosse um produto publicitário. Desenvolvi minha busca noutra direção, chegando ao livro-poema, aos poemas espaciais e ao poema enterrado em que procurei incorporar à leitura inicialmente o gesto do leitor (o passar da página) e mais tarde o seu próprio corpo penetrando inteiro no poema. Tais tentativas, que ritualizavam a relação poema-leitor, tornavam cada vez mais tênue o vínculo da expressão poética com o mundo concreto, de todos, de que eu não desejava afastar-me. Assim, tendo eu chegado outra vez ao impasse (1960/1961), quando o processo social e político brasileiro devolveu-me de golpe à realidade, abandonei as experiências de vanguarda e engajei-me na luta política, através do Centro Popular de Cultura”.

A passagem brusca da linguagem precisa e requintada das vanguardas para a expressão apoiada na linguagem simples dos cantadores, seguida de uma visão ingênua a respeito das questões estéticas e sociais e somada às derrotas da esquerda na América Latina, à clandestinidade e ao exílio contribuíram para que Ferreira Gullar reconsiderasse suas posições, buscando na poesia uma forma de expressar suas mudanças e seu aprofundamento de visão da realidade.

Publicado em 1976, Poema Sujo, “discursivo e quase um poema clássico”, segundo Ziraldo, é um livro de 103 páginas em que Ferreira Gullar exprime a totalidade de suas experiências no plano da vida e da literatura, por meio de versos assimétricos e dissonantes, carregados de paixão corporal.

Em Vertigem do Dia, o reiterado questionamento sobre a poesia, as preocupações com os grandes temas do homem e da América Latina, as recordações da infância, a dor, a tristeza, a solidão e a solidariedade para com os menos favorecidos são os temas explorados por poemas curtos e herméticos, em sua maioria.

Na década de 1980, procurando distinguir as qualidades literárias da mitologia criada em torno da figura Ferreira Gullar, o crítico A. Chrysostomo assim se posiciona: “Do esteticismo absoluto do Concretismo dos anos 50 à posterior ruptura com o movimento e passagem ao neoconcretismo; da adoção do ato poético gestual – precursor dos happenings plásticos dos anos 60 – à negação de todo esse passado através da atitude deliberadamente antiestética dos Centros Populares de Cultura, a obra de Ferreira Gullar indica algumas das crises, rupturas e retomadas da atividade artística no Brasil dos últimos 25 anos”. Nessa linha, as obras Crime na Flora e Barulhos, duas produções distantes no tempo e no estilo, são testemunhas importantes de seu conturbado, mas coerente e significativo, programa poético.