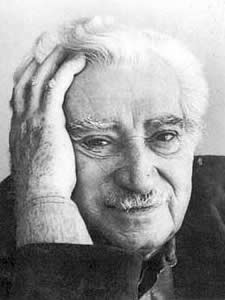

Jorge Amado, escritor baiano (1912 – 2001)

Brasil, de 1930 aos nossos dias

Se quisermos refletir adequadamente sobre a obra e a vida de Jorge Amado, convém que, antes de tudo, tracemos o panorama da crise mundial do início do século XX, que, de um modo ou de outro, afeta o desenvolvimento do Brasil e, consequentemente, a literatura daquele tempo.

O século XX, na realidade, começa a partir da Primeira Guerra Mundial, que, por mais paradoxal que pareça, ativa os negócios e fortalece o capitalismo. Contudo, já se vislumbram sinais de profundas modificações sociais e de uma crise mundial, anunciadas, por exemplo, pela Revolução Russa de 1917 – que abalou o mundo, e pelo crack da Bolsa de Nova York, em 1929 – crise econômica que trouxe consigo o desemprego e desajustes sociais, provocou a queda do preço do café e a queima dos estoques do produto no Brasil.

Como consequência da Revolução Russa e da ruína econômica, ocorre uma radicalização das posturas políticas: surgem, nesse período de intensa atividade política, dois partidos que criticam e combatem a burguesia, considerada classe social decadente.

É nesse contexto que se explica, ainda que superficialmente, o aparecimento do fascismo e do comunismo, que, embora em direções contrárias, se insurgem contra a debilidade burguesa: o primeiro, em nome dos valores absolutos; e o segundo, do contato direto com as massas.

A decadência da República Velha

Até 1930, o Brasil viveu a República Velha (ou Primeira República). Nesse período, a classe que tem a voz ativa é a dos grandes proprietários rurais, com o governo defendendo seus interesses e com as massas ausentes dos processos políticos. O país, então, é governado por uma oligarquia, na qual dominam os Estados mais ricos e mais fortes: com a decadência da cultura da cana-de-açúcar, o poderio econômico fica nas mãos dos cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que elegem sistematicamente os presidentes da República. Tal estrutura, que só será abalada com a queda do preço do café, num certo sentido aparece muito bem retratada nos romances do ciclo do cacau de Jorge Amado. Em Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus, por exemplo, defrontamo-nos com o poder político dos coronéis que manipulam a vida pública, visando tão-somente a seus interesses particulares. É o que realmente acontece na chamada “República do Café com Leite”, que mantém o Brasil na tradição de país monocultor, satisfazendo às minorias que detêm a maior parcela de riquezas, em detrimento das classes menos favorecidas.

Contudo, a Primeira Guerra Mundial modifica um pouco o panorama anterior, pois o surgimento de incipiente indústria diminui razoavelmente as importações, o que economiza divisas e traz algum progresso. Em consequência da industrialização, desenvolvem-se as cidades, cresce o número de operários e de membros da classe média e fortalecem-se os industriais e comerciantes, o que abala, relativamente, o poderio das oligarquias rurais. Ora, tais modificações trazem consigo um certo liberalismo, que vai se refletir nos planos sociopolítico e cultural do país: a tentativa de tomada do forte de Copacabana (primeira manifestação do tenentismo), a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a realização da Semana de Arte Moderna.

O surgimento do PC – decorrente do entusiasmo com as mudanças sociais que aconteciam na Rússia – e o movimento tenentista refletem o descontentamento com o estado de coisas da nação, que se desenvolve à custa de crises e perturbações, com o Estado protegendo as minorias privilegiadas.

A Semana de Arte Moderna, por sua vez, é fruto das tendências anárquicas e irracionalistas da Europa do pós-guerra, e seus grupos e subgrupos evidenciam características das mais diversas, sem propriamente ostentar orientação única e coerente. São exemplos o Movimento Pau-Brasil, lançado por Oswald de Andrade, anárquico e primitivista; o Verde-Amarelismo, de Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia e Plínio Salgado (que será, mais tarde, um dos mentores do nosso fascismo, o integralismo); e o Movimento da Anta, de caráter indianista. Em síntese, os modernistas, além de suas diferenças individuais, apresentam três tendências básicas:

a) o culto de uma realidade brasileira, à moda de um Monteiro Lobato;

b) o repúdio à cultura europeia, mais especificamente à portuguesa, num Oswald de Andrade;

c) o amor ao decadismo europeu, na manifestação de um Simbolismo tardio, à Guilherme de Almeida.

A década de 30

Em 1930, acontece o golpe de Estado de Getúlio Vargas, que instaura o populismo (República Nova ou Segunda República) e substitui o Estado oligárquico, voltado exclusivamente para os interesses dos cafeicultores, com a consequente diversificação da economia. Mas a década de 30 é abalada por violentas crises.

Graças à fraqueza da oposição, o Estado assume o poder político integralmente, intervindo nos sindicatos, nomeando pelegos e oprimindo o operariado. Acentuam-se os conflitos entre a esquerda e a direita, e o governo tem, frequentes vezes, seu poder contestado, seja pelos tenentes que propõem reformas em nome de arraigado nacionalismo, seja pela velha oligarquia cafeeira, que em 1932 tenta retomar seus antigos privilégios.

Tais movimentos, agravados por escaramuças entre a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora (à qual pertencia o Partido Comunista), levam Getúlio Vargas a endurecer ainda mais o regime, com a instauração, em 10 de novembro de 1937, do Estado Novo, outorgando poderes maiores a si mesmo, o chefe da nação, nomeando interventores federais para os Estados, criando a censura prévia e instituindo a pena de morte. E é nessa época, quando Hitler varria a Europa com seus exércitos, que o governo sintomaticamente toma o partido do Eixo (Eixo é a denominação dada ao conjunto de países que se alinharam na defesa dos ideais antifascistas, como a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão de Hiroíto).

É também na década de 30 que se dá o amadurecimento da lírica moderna (Drummond, Cecília Meirelles, Vinicius de Moraes etc.), a afirmação do romance introspectivo (Cornélio Pena, Lúcio Cardoso, Ciro dos Anjos e outros) e, principalmente, a intensificação do romance de cunho regionalista, que envereda pela visão crítica dos problemas sociais. Aliás, é o clima de crise e descontentamento que, num certo sentido, gera a forte ficção de Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amado, ficção esta que denuncia a estrutura oligárquica, provocadora da fome e da exploração do homem pelo homem (Vidas Secas, Fogo Morto, Cacau), e demonstra a luta de classes, com a tomada de posições políticas mais fortes (Capitães da Areia, Jubiabá).

Da guerra à frágil redemocratização

Durante a Segunda Guerra Mundial, o país se desenvolve economicamente, e Getúlio encontra clima propício para instaurar o seu “trabalhismo”. A entrada do Brasil na Segunda Guerra, ao lado dos Aliados, precipitaria a queda do ditador, em 1945. Segue-se um regime constitucional fraco que, entre outras coisas, logo coloca na ilegalidade o PC e persegue intelectuais.

Em 1950, Getúlio retorna ao poder. O panorama não muda, apesar das várias campanhas populistas, em nome do nacionalismo, da criação de empresas estatais (como a Petrobras) e da promulgação de leis em benefício do operariado (como a lei do salário mínimo). Com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, tem início a fase do Brasil contemporâneo, que definitivamente se integra na era da industrialização. Na década de 60, o Brasil é abalado pelo golpe de 31 de março: com o endurecimento do regime, volta-se aos tempos do Estado Novo, com a instauração da censura, a radicalização dos partidos de direita e de esquerda, e a intensificação das diferenças sociais, provocadoras de flagrante descontentamento. Como não poderia deixar de ser, o panorama literário da década não chega a oferecer a exuberância da década de 30. Só a partir de 1970, com a explosão do gênero do conto, é que surgem grandes nomes, os quais, sistematicamente, passam a denunciar o vazio político e cultural. Em 1984, a queda da ditadura acelera o processo democrático, criando um clima mais propício às manifestações artísticas.