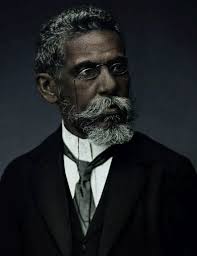

Divulgação – Faculdade Zumbi dos Palmares

Do morro à Academia Brasileira de Letras

Machado de Assis, o famoso romancista, não nasceu famoso nem romancista. Nasceu Joaquim Maria simplesmente, moleque de morro, negro, magro, franzino e doentio. Filho de Francisco José de Assis, pintor de paredes, e da portuguesa Maria Leopoldina, Joaquim Maria nasceu em 1839, no dia 21 de junho.

Ainda menino, ficou órfão de mãe. O pai casou-se novamente e a madrasta, Maria Inês, contrariou a lenda das madrastas: substituiu em cuidados e carinhos a mãe biológica e mesmo o pai, que também morreu logo depois. O menino cresceu, assim, ao lado de Maria Inês, lavadeira e doceira, cujas balas e doces Machado se encarregava de vender na porta dos colégios que não podia frequentar.

Até aí, nada que prenunciasse a glória futura. Nada que fizesse ver no moleque baleiro o futuro fundador e presidente perpétuo da respeitabilíssima Academia Brasileira de Letras. Até aí, apenas a vida difícil que qualquer menino pobre do Rio de Janeiro levava nos idos de 1840.

Para ele, nada de escola, que, na época, era privilégio dos bem-nascidos da vida, dos que tinham pai doutor, fazendeiro, ou, pelo menos, funcionário público. De escola mesmo, só algumas aulas numa escolinha da redondeza, aulas de primeiras letras, do bê-a-bá, da conta de mais e de menos. O resto viria depois, fora do tempo e da escola, com muito esforço de Machado e um pouco de ajuda do padre Silveira Sarmento.

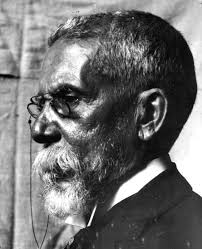

A biografia de Machado é sóbria como suas poucas fotografias, que sempre mostram uma figura composta e bem vestida, de terno e colete, de óculos sem aro, de barbicha, costeletas discretas e penteadas. Tudo em cores sóbrias, como convinha à época.

Rígido como essas fotografias é o que se conhece da vida de Machado, o Machadinho, para os amigos íntimos: nem grandes travessuras de criança, nem grandes aventuras de rapaz, nem mesmo grandes amores. Paixão grande de verdade, só por Carolina, recebida como esposa em matrimônio sacramentado. Vida perfeita, portanto, para uma biografia de escola, em que boêmios e não boêmios ganham asas de anjo, em que todos ficam bem-comportados, obedientes, estudiosos.

Mas, no caso de Machado, talvez não seja preciso ocultar deslizes e amenizar pecados da juventude. Se os teve, ficaram esquecidos. Até os dezesseis anos, quando conseguiu publicar seu primeiro trabalho, Machado viveu em brancas nuvens ou, melhor dizendo, no cinzento amargo de um menino pobre que cedo decidiu ser escritor.

O jornal e a repartição pública

Já se sabe que Machado era pobre, de nascimento pobre, de família pobre, de madrasta pobre. Os padrinhos ricos e influentes que o batizaram logo se afastaram da cena. Bem cedo, portanto, Machado teve de cuidar da própria vida, de trocar a incerta e flutuante venda de doces por empregos mais seguros e, quando possível, mais bem remunerados. Inteligente e esforçado, mesmo sem ter frequentado escolas regulares, Machado conseguiu aproximar-se de intelectuais e jornalistas, que lhe deram as primeiras oportunidades de sua vida.

A proteção de um padrinho que ele não tivera na infância apareceu aos dezesseis anos: Paula Brito, dono de uma tipografia e livraria, que publicou na Marmota Fluminense o poema “Ela”. Dois anos depois, o mesmo Paula Brito contratou seu protegido para trabalhar em sua loja: Machado corrigia originais, fazia revisão de textos e, nas horas vagas, trabalhava como caixeiro, vendendo livros.

A presença constante de Machado no ambiente da livraria facilitou-lhe os contatos úteis com gente importante. E foi essa gente, por sua vez, que lhe abriu novas portas, dando-lhe oportunidade de continuar a publicação de seus escritos em vários jornais e revistas. Machado vai temperando a mão e acertando o passo. Começa a germinar o futuro autor de Memórias Póstumas.

O casamento

Quase tão famosa quanto as personagens de seu marido é Carolina, esposa de Machado, com quem ele se casou em 1869. Segundo dizem, foram felizes por toda a vida. Mas não foi fácil, para ele, casar-se com sua amada. Ele ainda não era o Machado, o escritor conhecido e festejado de alguns anos depois. Mas também não era um joão-ninguém: trabalhava em jornais, frequentava rodas intelectuais e tinha seu emprego público. Mas era negro, pormenor imperdoável para a família de Carolina, portugueses preconceituosos. Decididamente, Machado não era um bom candidato a marido, pelo menos a marido de Carolina, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novais, que viera ao Brasil numa viagem cultural.

Depois das festas de recepção aos portugueses visitantes, Faustino decide ficar aqui para sempre. Chama a família, vem a irmã solteira. Ela chega ao Brasil e Machado chega-se a ela. Apaixonam-se. Querem casar-se, mas a família da moça se opõe. Machado briga contra a oposição, contra o preconceito. Ele conta com aliados nas rodas ilustres do Rio de Janeiro de seu tempo. E, como num romance romântico, o amor vence: Joaquim e Carolina se unem, num casamento tido por felicíssimo, que dura 35 anos.

Em 1904, morre Carolina, deixando sozinho por mais quatro anos o já famoso e ilustre Machado de Assis, que se inspira nela para um de seus mais famosos sonetos: “A Carolina”, texto que abre, em 1906, seu livro Relíquias de Casa Velha:

Querida, ao pé do leito derradeiro

Em que descansas desta longa vida,

Aqui venho e virei, pobre querida,

Trazer-te o coração do companheiro.

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro

Que, a despeito de toda a humana lida,

Fez a nossa existência apetecida

E num recanto pôs o mundo inteiro.

Trago-lhe flores – restos arrancados

Da terra que nos viu passar unidos

E ora mortos nos deixa separados.

Que eu, se tenho nos olhos mal feridos

Pensamentos de vida formulados,

São pensamentos idos e vividos.

Dizem que o casamento não modificou os hábitos de Machado. Antes, fortaleceu-os: espírito caseiro, horror a agitações, casa simples e organizada. A mulher, solícita, em tudo o auxiliava: desde costurar-lhe as roupas até servir-lhe de secretária, passando a limpo originais, sugerindo aqui e ali uma mudança de palavra, uma correção gramatical.

Carolina e Machado, ao que se diz, pertenciam àquela espécie rara de casais felizes, daquela felicidade caseira que poucas personagens machadianas tiveram. É por isso, talvez, que se costuma ver no casal Carmo e Aguiar, do último livro de Machado, o Memorial de Aires, uma espécie de retrato de seu próprio casamento. Publicado no mesmo ano em que Machado de Assis morreu, o Memorial de Aires costuma ser interpretado como homenagem póstuma a Carolina.

De homem comum a mito nacional

Machado de Assis fez de tudo. Foi operário de gráfica, revisor de editora, vendedor de livros, jornalista e escriturário de repartição pública. A palavra, a linguagem foram sempre seu ganha-pão.

Machado de Assis conhecia o direito e o avesso do trabalho de escritor: sabia não só criar romances e contos e comentar criticamente obras alheias, como também produzir um livro materialmente, na gráfica. Mas, em nossa terra, sempre foi difícil para uma pessoa manter-se como escritor. Para garantir sua sobrevivência, os escritores geralmente acumulavam empregos e era no funcionalismo público que, o mais das vezes, iam encontrar a tranquilidade e a segurança necessárias à produção da boa obra.

Machado não fugiu à regra. Fez carreira como jornalista e como funcionário público. Chegou até mesmo a ser, em sua época, um homem de renome: elogios, condecorações e promoções não lhe faltaram; foram o tradicional coroamento de uma vida dedicada, em boa parte, à conquista de respeito e prestígio social.

Também na imprensa, Machado fez de tudo: redigiu comentários políticos, criticou e elogiou peças de teatro e romances alheios, escreveu editoriais e anúncios, publicou folhetins, que distraíam as damas elegantes do século passado. E, nas entrelinhas de tudo isso, redigiu o que de melhor se produziu em nossa literatura no século XIX.

Decoro, compostura, respeito à autoridade, modéstia, timidez, espírito conservador, hábitos rotineiros – tudo isso foi Machado de Assis na vida particular e pública. Mas essas coisas não impediram que ele gostasse de frequentar também ambientes intelectuais, de ser amigo de grandes homens, de pessoas famosas.

Parece que lhe fazia bem ser reconhecido e aceito pela roda mais intelectual e bem reputada do Rio de Janeiro. Quando moço, um banco qualquer de praça servia de sede à Sociedade Petalógica*. Bem mais tarde, Machado servia-se da sala sombreada de livros da Livraria Garnier, no Rio de Janeiro: lá, de certa maneira, ele era o espetáculo – ia para ver, mas, sem dúvida, também para ser visto.

Havia, na Garnier, a cadeira de Machado, onde, todas as tardes, ao sair da repartição pública, ele se sentava para discutir literatura e outras coisas.

Mais tarde ainda, alcançou a glória da Academia Brasileira de Letras, que ajudou a fundar e da qual foi aclamado presidente perpétuo. Hoje, uma grande estátua sua guarda a entrada da nova sede da Academia que, em sua homenagem, chama-se também Casa de Machado de Assis.

Machado morreu em 1908, numa situação muito diferente daquela em que nasceu. Se sua origem foi obscura, seu falecimento foi notícia nacional. Longe dos escassos parentes, morreu cercado de amigos, entre os quais alguns de renome. Seu corpo, velado na Academia Brasileira de Letras, foi homenageado por Rui Barbosa. Discurso de homenagem póstuma, homenagem essa que se prolonga até hoje: Machado ainda permanece na lembrança do público que o reencontra, quer em textos como o poema que Carlos Drummond de Andrade escreveu para Machado, o qual se lê a seguir:

*Petalógica: palavra derivada de peta, que significa mentira.

A um Bruxo, com Amor

(Carlos Drummond de Andrade, Reunião, José Olímpio, 6ª edição, 1974, p. 237)

Fonte: commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_de_Machado_de_Assis,_sem_data.tif

Em certa casa da Rua Cosme Velho

(que se abre no vazio)

venho visitar-te; e me recebes

na sala trastejada com simplicidade

onde pensamentos idos e vividos

perdem o amarelo,

de novo interrogando o céu e a noite.

Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro.

Daí esse cansaço nos gestos e, filtrada,

uma luz que não vem de parte alguma

pois todos os castiçais estão apagados.

Contas a meia-voz

maneiras de amar e de compor os ministérios

e deitá-los abaixo, entre malinas

e bruxelas.

Conheces a fundo

a geologia moral dos Lobo Neves

e essa espécie de olhos derramados

que não foram feitos para ciumentos.

E ficas mirando o ratinho meio cadáver

com a polida, minuciosa curiosidade

de quem saboreia por tabela

o prazer de Fortunato, vivisseccionista amador.

Olhas para a guerra, o murro, a facada

como para uma simples quebra da monotonia universal

e tens no rosto antigo

uma expressão a que não acho nome certo

(das sensações do mundo a mais sutil):

volúpia do aborrecimento?

ou, grande lascivo, do nada?

O vento que rola do Silvestre leva o diálogo,

e o mesmo som do relógio, lento, igual e seco,

tal um pigarro que parece vir do tempo da Stoltz e do gabinete Paraná,

mostra que os homens morreram.

A terra está nua deles.

Contudo, em longe recanto, a ramagem começa a sussurrar alguma coisa

que não se entende logo

e parece a canção das manhãs novas.

Bem a distingo, ronda clara:

é Flora,

com olhos dotados de um mover particular

entre mavioso e pensativo;

Marcela, a rir com expressão cândida (e outra coisa);

Virgília,

cujos olhos dão a sensação singular de luz úmida;

Mariana, que os tem redondos e namorados;

e Sancha, de olhos intimativos;

e os grandes, de Capitu, abertos como a vaga do mar lá fora,

o mar que fala a mesma linguagem

obscura e nova de D. Severina

e das chinelinhas de alcova de Conceição.

A todas decifraste íris e braços

e delas disseste a razão última e refolhada

moça, flor mulher flor

canção de manhã nova…

E ao pé dessa música dissimulas (ou insinuas, quem sabe)

o turvo grunhir dos porcos, troça concentrada e filosófica

entre loucos que riem de ser loucos

e os que vão à Rua da Misericórdia e não a encontram.

O eflúvio da manhã,

quem o pede ao crepúsculo da tarde?

Uma presença, o clarineta,

vai pé ante pé procurar o remédio,

mas haverá remédio para existir

senão existir?

E, para os dias mais ásperos, além

da cocaína moral dos bons livros?

Que crime cometemos além de viver

e porventura o de amar

não se sabe a quem, mas amar?

Todos os cemitérios se parecem,

e não pousas em nenhum deles, mas onde a dúvida

apalpa o mármore da verdade, a descobrir

a fenda necessária;

onde o diabo joga dama com o destino,

estás sempre aí, bruxo alusivo e zombeteiro,

que revolves em mim tantos enigmas.

Um som remoto e brando

rompe em meio a embriões e ruínas,

eternas exéquias e aleluias eternas,

e chega ao despistamento de teu pencenê.

O estribeiro Oblivion

bate à porta e chama ao espetáculo

promovido para divertir o planeta Saturno.

Dás volta à chave,

envolves-te na capa,

e qual novo Ariel, sem mais resposta,

sais pela janela, dissolves-te no ar.

Fonte: commons.wikimedia.org/wiki/File:Machado_de_Assis_1904.jpg