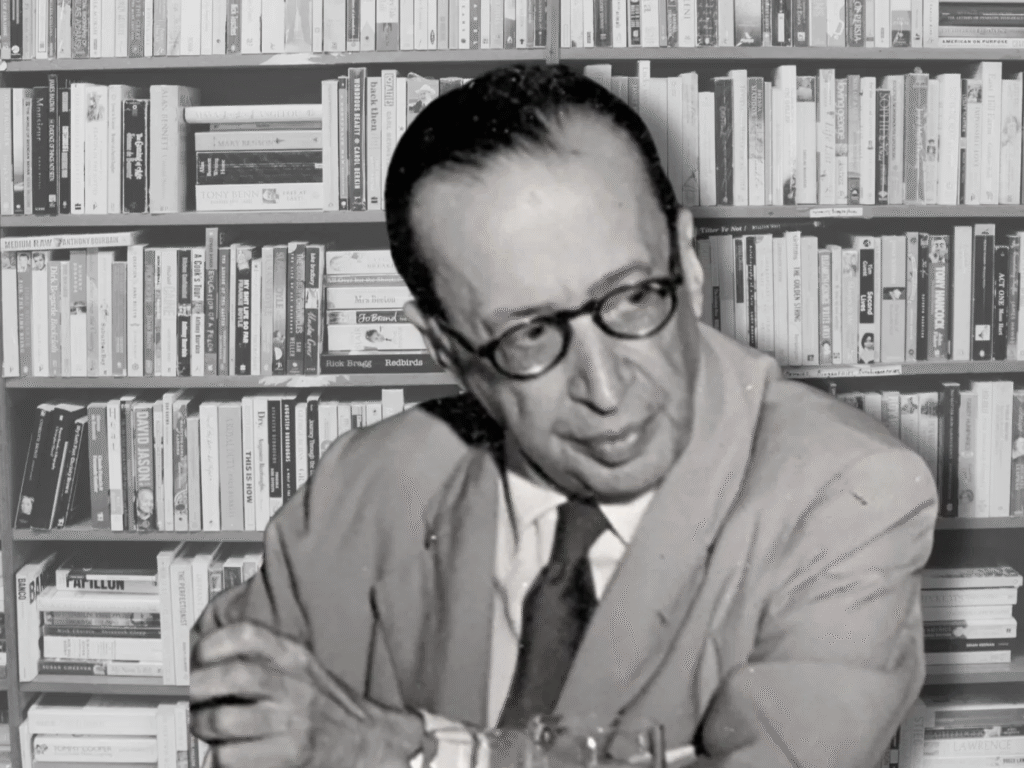

Manuel Bandeira, poeta pernambucano (1886 – 1968)

Oitenta anos de República

Quando Manuel Bandeira nasce, em 1886, o Brasil vive ainda em plena monarquia. Três anos depois, no dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca, um marechal monarquista e amigo do imperador, aceita sem muita convicção liderar a proclamação da República.

Quando Manuel Bandeira morre, em 1968, o Brasil já havia atravessado momentos decisivos de sua história: Primeira República, Revolução de 1930, Segunda República e o Golpe Militar de Março de 1964. No dia 13 de outubro de 1968, o presidente Artur da Costa e Silva envia um telegrama de pesar pela morte do poeta. E o jornal Folha de São Paulo, no dia seguinte, noticia que estava prestes a ser aprovado um projeto de lei que aumentaria os rendimentos de sua aposentadoria como professor catedrático da Universidade do Brasil, no Rio. Aos 82 anos, Bandeira vivia com 616 cruzeiros novos. Em compensação, após a morte, seu nome foi dado a escolas públicas e privadas por todo o Brasil.

As oligarquias no poder

No próprio dia 15 de novembro de 1889, Aristides Lobo, ministro do Interior do governo provisório de Deodoro, escreve: “O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada”. Referia-se Aristides Lobo ao cortejo dos militares republicanos pela rua. Na verdade, a História do Brasil tem-se resumido à luta pelo poder entre grupos poderosos, as chamadas oligarquias. O povo, a parcela maior da população brasileira, tem ficado sempre à parte das alterações políticas.

A República, por exemplo, acabou servindo à dominante oligarquia do café, que sempre soube defender objetivamente seus interesses. Esse domínio ocorria porque o café era, apesar das crises, o sustentáculo da economia de toda a Primeira República, principalmente na última década do século XIX. Assim, no interesse dos grupos oligárquicos, os republicanos idealistas, vindos das classes médias, são marginalizados, enquanto os republicanos históricos, antigos monarquistas como o próprio Rui Barbosa, passam a ocupar postos fundamentais na nova República.

No governo de Floriano Peixoto (1891/1894), sente-se ainda a pressão de grupos monarquistas: enfrentando várias crises, como a guerra civil no Rio Grande do Sul e a Revolta da Armada no Rio de Janeiro, Floriano é visto por muitos como o consolidador da República.

Quando Prudente de Morais assume a presidência, Bandeira está com oito anos de idade. Nessa época, Machado de Assis e Olavo Bilac eram os grandes nomes da literatura brasileira, que adotava ainda modelos parnasianos e realistas, e já se divulgava no Brasil o Simbolismo (francês e português), cujos principais representantes eram Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens. Politicamente, a oligarquia cafeeira já está instalada no poder. Data também dessa época o episódio de Canudos, que, juntamente com outros fatos de nossa história, acabou por desmentir a tão falada “ternura brasileira” e o mito da ausência de sangue e violência entre nós.

Na administração de Campos Sales instalou-se a “política dos governadores”, que consistia numa troca de favores entre a presidência e os governos estatais. E, como pagamento de favores, o sucessor indicado foi Rodrigues Alves.

Em véspera de mudanças

O raiar do século XX vem encontrar o Brasil – melhor dizendo, o Rio de Janeiro e São Paulo – mergulhado na tentativa de imitação da cultura francesa. Os Estados Unidos já se encontram em adiantado desenvolvimento industrial.

No governo de Rodrigues Alves ocorrem o remodelamento e o saneamento do Rio de Janeiro, com várias iniciativas importantes, como por exemplo o combate à febre amarela e a campanha de vacina obrigatória antivaríola, sob o comando do ministro da Saúde, Oswaldo Cruz. Mas o governo esbarra em muita propaganda contrária e essa medida e principalmente numa revolta popular contra a vacinação obrigatória.

Quando explode a Primeira Guerra Mundial (1914/1918), o presidente é Venceslau Brás. É nessa época de crise que surge um pequeno surto industrial entre nós, provocado pela impossibilidade de importar produtos fabris. Entre 1917 e 1920, ocorre grande número de manifestações operárias no país. Paralelamente a esses acontecimentos, o panorama literário começa a sofrer alterações. Aqui e ali surgem livros, quadros e esculturas que se rebelam contra a tradição acadêmica: as primeiras obras de Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade; a pintura de Anita Malfatti; a escultura de Brecheret; a música de Villa-Lobos. É o Modernismo que desponta… Por volta de 1920, a insatisfação reinante nos meios militares aumenta ainda mais com as atitudes do presidente Epitácio Pessoa (1919/1922). Esse descontentamento vai originar seu ponto máximo na tentativa de tomada do forte de Copacabana. O tenentismo se apoia em segmentos da pequena burguesia urbana descontente, que vai integrar, ou pelo menos apoiar, a Coluna Paulista e a Coluna Prestes. Esta última, mais radical e duradoura, dirigida por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, percorre 20.000 quilômetros pelo sertão e interior, fazendo oposição, até ser vencida pelas tropas do governo.

No entanto, o sistema oligárquico não se abala; prova disso é que a sucessão presidencial segue seu curso normal.

Modernismo e revoluções

Em fevereiro de 1922, é realizada no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna, financiada e apoiada pela oligarquia cafeeira. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Raul Bopp e tantos outros são os jovens que têm novas propostas para a literatura brasileira: o mergulho em nossas raízes culturais e o aproveitamento das manifestações europeias que refletiam a sociedade urbana cosmopolita, veloz e industrializada.

Em 1926, elege-se presidente Washington Luís. Os Estados que dominavam a política brasileira, São Paulo e Minas Gerais, continuam fazendo a “política do café com leite” iniciada em 1894, escolhendo alternadamente o nome do presidente, homologado sem problemas por uma Convenção. As eleições para governador, a “bico de pena”, são quase sempre uma fraude, regada a violência.

Mas já na década de 20 começam a surgir grupos descontentes, que veem na moralização do voto uma maneira de conseguir o que pretendem. E lutam pelo voto secreto que, no entanto, só virá em 1930. É também na década de 20 que começa a se organizar a pequena burguesia urbana, principalmente o proletariado, reivindicando melhores condições de vida e participação no panorama político. No entanto, esses segmentos acabarão diluídos e engolidos pelo poder oligárquico.

A Aliança Liberal, formada em 1930 por Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, lança a candidatura de Getúlio Vargas à presidência, contrariando a “política do café com leite”, que tinha como candidato Júlio Prestes.

Eleito presidente, Júlio Prestes não chega a governar. Ao mesmo tempo, na Paraíba, o assassínio de João Pessoa acende o estopim da Revolução de 1930: Getúlio comanda as forças oposicionistas no sul; os focos de rebeldia em Minas Gerais e Rio Grande do Sul insurgem-se contra a “política do café com leite”.

Assim, dando a impressão de ser uma transição da ordem oligárquica para a burguesa, a Revolução de 1930 é uma revolução militar que, no entanto, conserva as oligarquias regionais. Seus germes estavam, com certeza, no espírito revolucionário do tenentismo contra as eleições fraudulentas e o domínio de uma elite.

Em outubro de 1930, Washington Luís é deposto, encerrando-se a Primeira República ou República Velha.

A chamada “fase heroica” do Modernismo brasileiro também se encerra nessa época. Em 1928, durante um Congresso em Recife, vários escritores haviam lançado um manifesto propondo uma literatura enraizada nos problemas sociais das diferentes regiões brasileiras. Nasce, assim, o romance regionalista, cujos principais autores são Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz. Outro fato dessa época foi o lançamento do Manifesto Comunista, de Luiz Carlos Prestes.

Quinze anos com Vargas

Getúlio Vargas é conduzido à presidência pela revolução, dando início à Segunda República. O Novo presidente nomeia interventores nos Estados e isso provoca revolta em certos setores paulistas, que se sentem usurpados. O PRP (Partido Republicano Paulista) não se conforma com a queda do seu representante, Washington Luís. E, em 1932, ocorre a Revolução Constitucionalista em São Paulo.

O governo federal decide então realizar eleições para a Assembleia Constituinte. Em 1934, passa a vigorar uma nova Constituição (que permite o voto às mulheres) mas, em 1935, é decretado estado de sítio, devido à Intentona Comunista. Nessa época, dois grupos extremistas estão agindo na cena da política nacional: o comunista, bastante perseguido, e o integralista, que continua agindo livremente. Tendo à frente Plínio Salgado, o integralismo inspira-se nos modelos do fascismo e do nazismo e, com seu lema “Deus, Pátria e Família”, encontra apoio nos setores mais conservadores da Igreja e das Forças Armadas.

Em 1937, em pleno período de paz, Getúlio Vargas decreta “estado de guerra”, usando como pretexto uma possível revolta comunista, para poder instalar a ditadura. É então outorgada uma nova Constituição, segundo a qual o presidente é a “autoridade suprema do Estado”, capaz de dissolver o Congresso, expedir decretos-lei e indicar candidatos a governador. Além disso, a Constituição estabelece a censura à imprensa e cria o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda). O país passa então a viver sob um regime corporativo que Getúlio denomina Estado Novo.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a política interna mantém-se calma. O Brasil entra na guerra em 1942, quando os alemães atacam cinco navios brasileiros no Atlântico. E, com a vitória dos Aliados, não há mais clima para manter-se a ditadura no Brasil.

Uma nova era

Nos anos 40, a literatura brasileira envereda por novos caminhos no romance: o mundo regional é substituído pelo mundo urbano e surge o romance psicológico, que mergulha na vida interna dos personagens. A poesia, ao abandonar de certa forma a agressividade dos anos 20, retorna ao lirismo, retomando, através da chamada “geração de 45”, o modelo parnasiano. Desta geração, destaca-se um poeta original e solitário que, sem seguir esse ideal neoparnasiano, abre caminho ao experimentalismo dos anos 50: João Cabral de Melo Neto.

Em 1945, oportunisticamente, Getúlio concede ampla anistia, cria novos partidos (UDN, PSD, PSP, PTB, PRP-integralista, PCB-comunista) e marca eleições. Mas um golpe militar o manda para sua fazenda de São Borja e o Brasil conhece a Constituição de 1946, uma das mais liberais do mundo. Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas reaparece como vencedor (de 1946 a 1950, o presidente eleito tinha sido Eurico Gaspar Dutra). Durante o novo período do governo Vargas, há oposições acirradas que culminam com seu suicídio, em 1954.

O presidente eleito a seguir, Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956/1961), faz um governo marcado por grande desenvolvimento (fábricas de caminhões, tratores, automóveis, hidrelétricas), mas também por grande inflação. Em 21 de abril de 1960, o presidente inaugura a nova capital, Brasília, no planalto de Goiás, com planos urbanísticos e arquitetônicos concebidos por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

Nessa época, a poesia de vanguarda já está instalada em nossa literatura, e Bandeira se interessa muito de perto pela produção da poesia concreta. Eleito em outubro de 1960, o próximo presidente, Jânio Quadros, ficará menos de sete meses num governo conturbado. Bandeira fala sobre isso, ironicamente, no poema “Elegia de Agosto”: “Está em paz com sua consciência / E que se danem os pobres e humildes que é tão difícil ajudar”. Assume o governo o vice-presidente João Goulart sob um regime parlamentarista, aprovado pelo Congresso num Ato Adicional, mas depois revogado através de um plebiscito popular.

Investido novamente dos poderes conferidos pela Constituição de 1946, o presidente Goulart orienta seu governo no sentido de amplas reformas políticas e sociais, insistindo na reforma agrária. O decreto, que estabelecia o monopólio estatal da importação do petróleo e a regulamentação das remessas de lucro ao exterior, descontentou profundamente vários setores econômicos. E a iminência de desapropriação das áreas improdutivas às margens das rodovias foi outro dado que acentuou, nas correntes de direita, o temor de um governo demasiado de esquerda.

Explode assim o Golpe Militar de 31 de Março de 1964. O primeiro presidente é o marechal Castelo Branco; o segundo, outro marechal, Artur da Costa e Silva.

É durante o governo deste último, em 1968, que morre Bandeira, com quase 82 anos de idade.