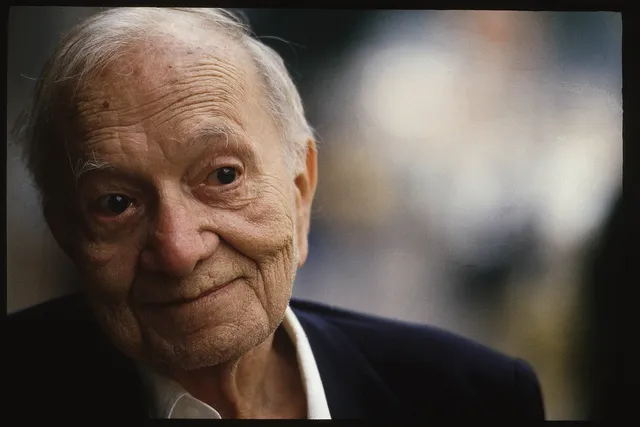

Mário Quintana, poeta gaúcho (1906 – 1994)

Confluência de perspectivas

Na poesia de Mário Quintana, dá-se uma confluência de perspectivas diversas, que quase se torna contraditória. Pois o humor que mora nos textos não parece estar de acordo, em princípio ao menos, com a atmosfera fantástica que o escritor recheia com seus anjos “dentuços”, lembranças infantis e, enfim, com mortos anônimos. Nem a crítica ao progresso indiscriminado parece ser legítima num poeta que proclama, alto e bom som, nada entender da questão social. Mais paradoxal se anuncia sua definição sentimental e busca amorosa, já que esta não se afinaria com o comportamento individualista e solitário que afirma prezar e que procura garantir a todo preço. Ou, ainda, sua permanente experimentação estética e a modernidade de seus versos se chocaria com sua recusa confiante das vanguardas, especialmente do Concretismo, ou com a destreza com que manipula formas tão convencionais e rígidas, como o soneto.

Quintana poderia se defender com os versos que escreveu: “O poeta canta a si mesmo / porque de si mesmo é diverso”. Mas a unidade, presente nesta heterogeneidade, pode ser também perseguida por outros meios, assimilando-se a lição de Mister Wong, que é a de percorrer vias inesperadas, pois são estas que prefere o poeta – “viajante às avessas”.

Poesia bem-humorada

Como se disse antes, o humor presente na obra de Mário tem características peculiares. Estas podem ser sintetizadas no seguinte aspecto: sem ser agressivo, ele é simplesmente demolidor. Dois exemplos, retirados do Caderno H, ilustram o processo:

“A escrita – ‘Um trouxe a mirra, outro o incenso, o terceiro, o ouro’.

Incenso e mirra evaporaram-se... Mas e o ouro?

Os textos nada dizem quanto à aplicação do ouro!”

“Pequena tragédia brasileira – A Bem-Amada queria devorar o coração do Poeta.

– Não – disse ele –, só terás um pedacinho... Porque noventa por cento pertence aos Editores.”

Como se pode perceber, os textos são muito breves – verdadeiras anedotas rápidas, que, na sua eficácia, não dão margem à réplica ou à polêmica. Ao mesmo tempo, não demonstram qualquer tipo de ressentimento, embora se verifique nelas uma permanente desconfiança diante das convenções estabelecidas ou das frases feitas.

Dois outros exemplos, provenientes do mesmo livro, complementam a dimensão do humor em Mário Quintana.

Poeminho do contra

“Todos esses que aí estão

Atravancando o meu caminho,

Eles passarão...

Eu passarinho!”

“Os intermediários – Não me ajeito com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco… Não há nada que substitua o sabor da comunicação direta.”

O quarteto do “Poeminho do contra” é sintomático do processo criador do poeta: as três primeiras linhas conformam uma dada atmosfera, supostamente agressiva, que se desmancha devido ao efeito do último verso. Este provoca uma surpresa, por inesperado, e garante a graça da afirmação.

Além disso, nesses trechos, a presença de um sujeito fica mais forte. Há, nos dois, em “eu” que se revela por intermédio de uma atitude de contestação, já que se opõe aos outros, ou porque estes atrapalham seu caminho ou por desejarem interferir num dado processo de comunicação – seja com Deus ou com o leitor.

A individualidade do artista se introduz através dessa recusa persistente. Havia rejeitado antecipadamente o convencional, o aceito sem se questionar: nesse segundo momento, percebe-se que o rechaço se expande em contestação, instaurando um espaço só dele, mesmo quando aparentemente diminuto.

O humor nos oferece, assim, uma primeira dimensão do individualismo convicto de Quintana – “eu passarinho”. Mas delimita também o lugar onde ele desabrocha, virtualmente contrário ao conhecido, já que este, em princípio, se dilui no convencional e no arbitrário.

Uma sociedade em transformação, uma literatura social

Nascido em 1906, Mário Quintana começou sua caminhada existencial praticamente junto com o século XX, de modo que, ao longo de sua vida, o poeta foi acompanhando – na sua opinião, por causa de sua grande curiosidade, conforme confessa em “Motivações” (A Vaca e o Hipogrifo) – os principais acontecimentos do país e do mundo.

O povo à margem da política

Nessa época, a República, proclamada em 1889 por setores do Exército, com o endosso das camadas burguesas emergentes, enfim se consolidava, após ter sofrido o abalo provocado por algumas revoluções sangrentas, como a de 1893, no Rio Grande do Sul, e a de Canudos, na Bahia, em 1896. Ao mesmo tempo, o Brasil se modernizava, os centros urbanos mais importantes passavam por uma completa remodelação, e São Paulo completava seu primeiro surto expansionista.

Todavia, a política nacional não adotava padrões modernos. Imperava, como sempre, o caciquismo, que conferia aos mandatários locais uma autoridade incontestável. O resultado desse processo era a chamada política dos governadores, segundo a qual esses dispunham de um poder superior ao do presidente, que, para administrar o país, precisava sujeitar-se a alianças com os líderes regionais, usualmente membros da oligarquia rural remanescente do Império e originária do período da colonização.

O Rio Grande do Sul não fugia à regra. Até usufruía das vantagens do sistema, pois garantia uma posição de relevo no rígido esquema sucessório, segundo o qual se alternavam, com disciplina e regularidade, presidentes paulistas e mineiros. Na condição de terceira força, o Rio Grande do Sul detinha um papel preponderante como eleitor, firmando-se como o fiel da balança nesse processo pendular de ocupação do poder federal.

Até a Primeira Guerra Mundial, os cidadãos brasileiros assistiam de fora ao desenrolar da vida pública e administrativa do país. Dominados por uma oligarquia firmemente assentada na propriedade rural, de onde provinham as principais fontes de renda da economia nacional, suas possibilidades de participação eram escassas. Podiam tão-somente referendar, nas eleições de gabinete dos próceres governamentais.

A indústria em expansão

A Primeira Guerra, entre 1914 e 1918, na Europa, propiciou à incipiente indústria nacional novos mercados consumidores, de que adveio sua expansão. Como a concentração dos investimentos deu-se em São Paulo, onde havia capital excedente a ser aplicado, manufaturas localizadas em outros Estados foram sendo aos poucos desativadas; ou então tiveram de canalizar sua produção para mercados diminutos e bem delimitados.

É o que ocorreu com a indústria têxtil no Sul; em decorrência, a industrialização, nessa parte da nação, teve de buscar outros produtos e, principalmente, abrir-se aos investidores estrangeiros. Como seria de se esperar, esses preferiram apostar na vocação pastoril do Estado, razão pela qual empresas como Armour, Swift e Wilson localizaram-se junto à região de criação de gado (como Snat’Anna do Livramento e Rosário do Sul), implantando os primeiros frigoríficos e deflagrando um processo que levaria a modificações profundas em toda a região.

Até então imperava a indústria da charqueada. A carne, salgada e exportada para as diferentes partes do Brasil, garantia o poderio dos criadores, de um lado, e dos charqueadores, de outro. Nem sempre os pares conseguiam harmonizar seus interesses, mas as divergências somente se acentuaram quando as indústrias estrangeiras passaram a dar as cartas. O preço do boi começou a vacilar de acordo com as pressões exercidas por elas; e as charqueadas foram sendo pouco a pouco abandonadas, até se converter em relíquias históricas.

As revoltas políticas e estéticas

Mário Quintana viveu em sua cidade natal até 1919. Quando, para vir estudar na capital do Estado, Porto Alegre, ele deixou Alegrete, cidade situada no miolo dos acontecimentos citados antes, esse processo de transformação econômica começava a se acelerar, provocando, em 1930, deslocamentos nos ocupantes do poder. Entre as duas datas, foi se ampliando o novo surto revolucionário, conformado por diferentes movimentos regionais, prólogos significativos do grande evento do final da década: em 1922, no Rio de Janeiro, a revolta no Forte de Copacabana; no Rio Grande do Sul, em 1923, mais uma revolução liberal, repetida no ano seguinte; e, no mesmo 1924, a guerra civil em São Paulo.

Ao lado das rebeliões políticas, as rebeldias estéticas. A Semana de Arte Moderna abre o ano do Centenário da Independência, desafiando convenções artísticas consagradas e o gosto domesticado das plateias paulistas. No Rio |Grande do Sul, a repercussão do movimento foi tardia, acontecendo após 1925. Segundo Guilhermino César, a literatura gaúcha produzida nas décadas anteriores ao Modernismo, sendo de natureza regionalista e valorizando as peculiaridades locais, já havia antecipado as propostas do movimento oriundo do centro do país. Assim, não teria havido ruptura, e sim continuidade. Poder-se-ia ainda acrescentar: também não houve Modernismo, nesta produção rio-grandense dos anos 20, a não ser de modo esporádico e epidêmico.

Por outro lado, congregou-se uma geração de intelectuais que promoveu mudanças no modo de conceber a literatura e viabilizar sua circulação comercial. Augusto Meyer, Athos Damasceno Ferreira, Theodomiro Tostes, Moisés Vellinho, entre outros, foram os críticos e poetas com os quais Mário Quintana conviveu e que incorporaram a estética da modernidade nas letras regionais, ainda que preservando os laços com o passado e com a literatura precedente.

A escalada de Vargas ao poder

A reunião desses escritores, numa Porto Alegre até então acanhada e provinciana, determinou um novo clima intelectual na cidade, sobretudo nos anos 30. Esta década, caracterizada por algumas revoluções vitoriosas, outras perdidas, propiciou movimentos diversificados, que deveriam ser examinados nos seus diferentes aspectos.

No plano político, os grupos insatisfeitos e derrotados ao longo dos anos 20 alinham-se com Getúlio Vargas, quando ele se candidata a presidente. Com a esperança de modificar a sociedade brasileira e subir ao poder, a classe média identifica-se com o caudilho proveniente do Sul, pois ele propunha um programa de oposição. Este, percebendo que os tempos são outros, renuncia à expressão tão-somente dos sentimentos e interesses da oligarquia rural, com a qual tinha feito sua formação política. Adota o jargão populista que convém à nova situação. E vai, pouco a pouco, cortando relações com seus antigos aliados, a ponto de, depois de ter sido ungido sucessor de Borges de Medeiros – segundo o sistema dinástico e patriarcal que imperava no Sul –, romper com ele e com seus partidários.

O processo ocorrido ao longo da década é característico de Getúlio e da política brasileira. As eleições presidenciais, em 1930, que não venceu, foram tão fraudulentas quanto aquelas que, em 1924 e 1928, asseguraram o poder primeiro para Borges de Medeiros, depois para ele mesmo, no Rio Grande do Sul. Porém, em 1930, o país está falido após a crise de 1929, que reduziu a índices ínfimos o preço do café; e Getúlio, inconformado com a decisão de Washington Luís em indicar seu sucessor, o paulista Júlio Prestes.

Torna-se, assim, oposição. E trata de intensificar seu posicionamento, quando verifica que este lhe assegura o respaldo popular, fato inédito, mas relevante, na política brasileira até então.

Quando, em outubro do mesmo ano, o Rio Grande lança a palavra de ordem, postando-se “de pé pelo Brasil”, a fim de “cumprir seu destino histórico”, como grita a manchete do jornal sulino A Federação, Getúlio ainda não tem consciência dos novos rumos da vida nacional. Porém, depois, no decorrer de seus quinze anos como presidente, fortalece-se a noção de que só se pode governar quando se está garantido, de um lado, pela máquina do Estado que vai aperfeiçoando ao longo do tempo; e, de outro, pelo apoio das camadas urbanas insatisfeitas, a quem cabe satisfazer em pequenas doses para que elas continuem confiando nos governantes e acreditem que não podem dispensá-los.

Através de resoluções procedentes do Estado, na maioria dos casos de tipo protecionista, acelera-se o processo de industrialização do país. Incipiente nos anos 30, sofrerá novas injeções de investimentos, nacionais e estrangeiros, nas décadas subsequentes. E, da mesma maneira, procede-se à nacionalização por decreto. É o que ocorre com a siderurgia e o petróleo, assim como, pelo mesmo instrumento, a manipulação dessas riquezas poderá vir a ser, mais tarde, revogada ou redistribuída.

A comunicação com o novo público

A nova distribuição social, motivada pela industrialização, repercute no crescimento das cidades e, principalmente, no novo ritmo cultural. A literatura brasileira, sem renunciar às conquistas estéticas do Modernismo, trata de produzir obras que se comuniquem mais facilmente com esse público emergente. São feitos novos investimentos em livros; e aumentam o número e a riqueza das casas editoriais. Os escritores da nova geração – como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado – produzem para esses novos contingentes de leitores, fazendo com que o surto literário acompanhe a mobilidade social que o Brasil presencia.

No Rio Grande do Sul, reproduz-se o mesmo fenômeno. Se, nos anos 20, Mansueto Bernardi estimulava os novos e procurava propiciar condições para que eles escrevessem e editassem, a partir dos anos 30 é Érico Veríssimo que começa a se destacar na mesma função, enquanto intelectual e ficcionista. Promove traduções de grandes nomes da literatura, como Marcel Proust, Virginia Woolf, Aldous Huxley e Thomas Mann, e as faz passar pelas mãos de competentes homens de letras. Mário Quintana foi um dos colaboradores de Érico e, assim como ele, os companheiros de poesia Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade.

Além disso, a Livraria Globo se encarrega da publicação de obras dos novos autores locais: do próprio Érico, dos ficcionistas Cyro Martins, Dyonélio Machado, Telmo Vergara; e dos poetas Mário Quintana, Reynaldo Moura, Paulo Correia Lopes. Enfim, fortalece o papel da crítica, com o lançamento da Revista do Globo, de tipo variedades, e da importante Província de São Pedro, onde atuam Lúcia Miguel-Pereira, Augusto Meyer, Moisés Vellinho, entre outros.

Os temas sociais na literatura

Também os rumos estéticos acompanham as linhas de ação da literatura nacional. Instaura-se um romance de orientação social, que renuncia aos arroubos experimentais do período modernista, procurando um contato mais consistente com o público leitor. Este, em fase de consolidação e reconhecimento da própria identidade, busca na literatura histórias mais aproximadas à realidade imediata. Portanto, é o mundo urbano ou o universo rural, recentemente abandonado porque em decadência, que invade os portões do conto e do romance. Érico Veríssimo e Dyonélio Machado, num caso, Cyro Martins, no outro, representam, no plano local, o que faziam, mais ao norte, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Lúcio Cardoso, Marques Rebelo, entre inúmeros outros escritores.

A poesia é o gênero que se universaliza na mesma época. Deixa a representação da sociedade ao encargo dos novelistas e incursiona em terrenos talvez menos palpáveis, porém, ao mesmo tempo, mais pessoais. É por aderir a esse enfoque estritamente pessoal que a obra de Mário Quintana entra em consonância com a arte de seu tempo, convertendo-se num de seus intérpretes mais significativos.